歷史災害影像的價值

歷史災害影像平台現況

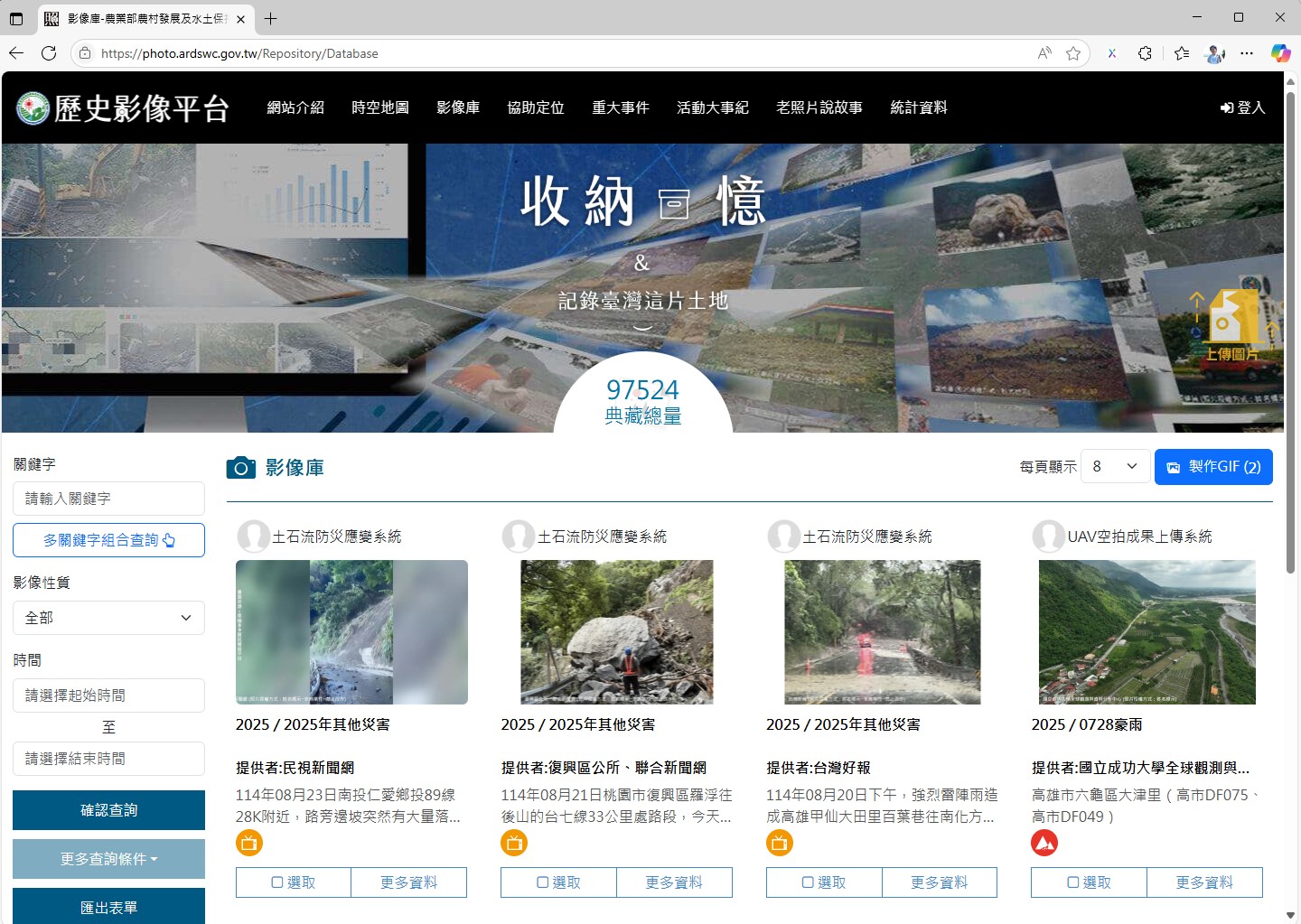

歷史影像平台現況重點

| 項目 | 現況說明 |

|---|---|

| 典藏影像數量(公開) | 超過 97,500 張 |

| 多元檢索 | 支援依事件、時間、地理範圍及標籤(如「土石流」)查詢 |

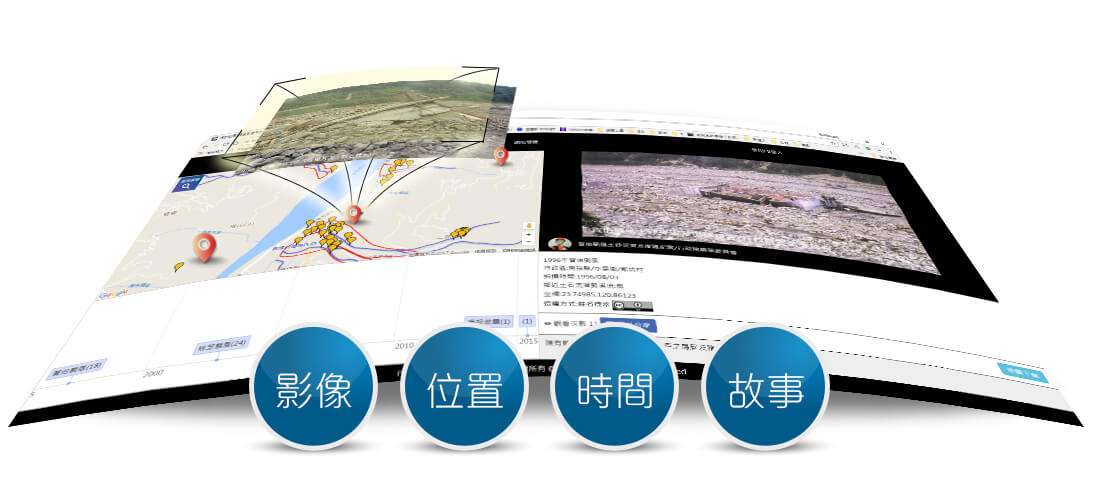

| 視覺化工具 | 提供時空地圖與故事地圖等互動查詢 |

| 開放資料支援 | 提供 API,可下載影像與標籤資料 |

| 社群貢獻顯示 | 記錄上傳與定位貢獻者,並呈現熱門標籤排行 |

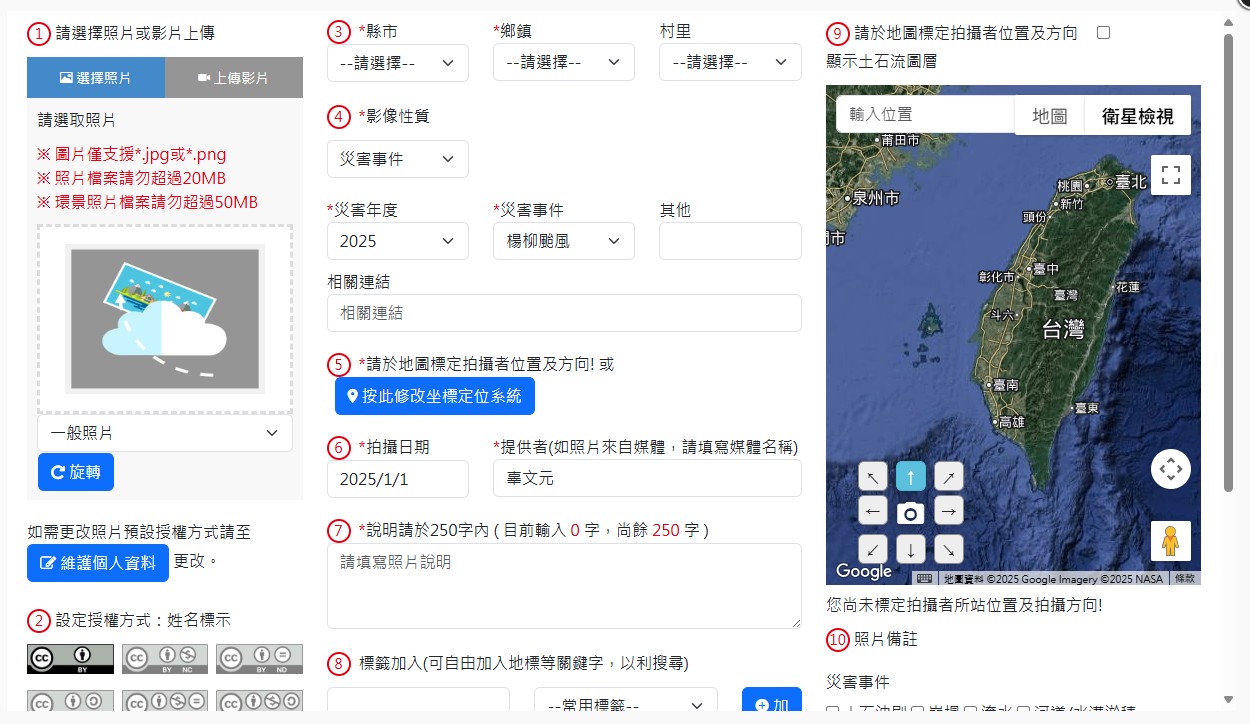

功能畫面

網站連結

頁面頂端