聽覺

有異常的 山鳴

影片告訴我

影片告訴我

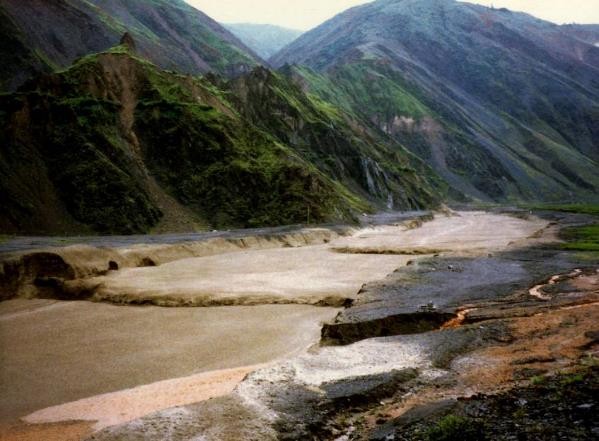

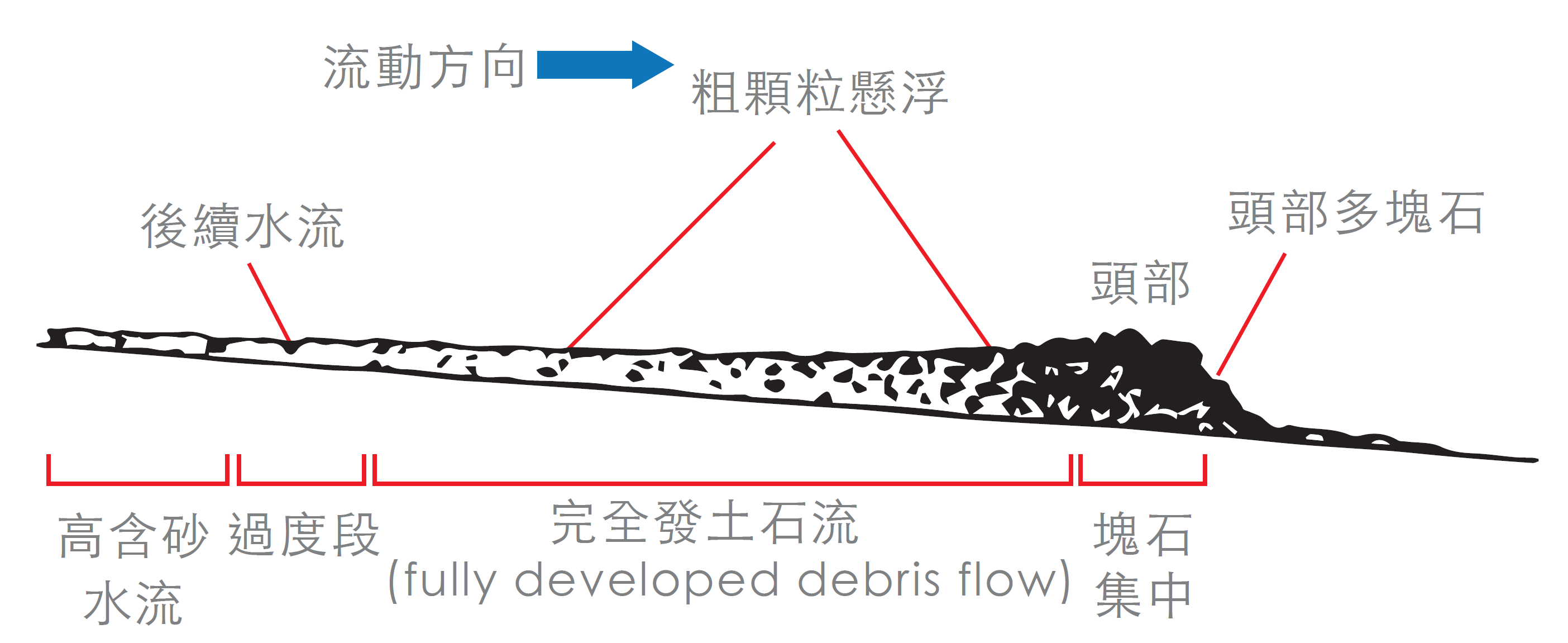

形成土石流的基本要件,包括上游所堆積豐富的土石材料、適當的地形、坡度以及足夠的水分。 在地質條件不穩定的山坡地,有許多風化後形成的大小石塊、泥砂、土壤,經由山崩、地滑與落石,而堆積在河谷或坡腳;這些土石材料,因位處傾斜的山麓斜坡上, 若遇上豪雨帶來充沛雨量,在水流無法有效排出的情況下,土、石與水混合後,就會因重力順坡下滑,而形成破壞力無遠弗屆的土石流。

有異常的 山鳴

溪水異常 混濁

溪水急遽減少

有 腐質土 臭味

感覺 地表震動

| 徵兆發生時間 | 徵兆 | 原因 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 幾小時前 | 一小時前 | 幾分鐘前 | 發生土石流 | 徵兆 | 原因 |

| 1. 附近有山崩或土石流發生(視覺) | 代表周邊坡面與地質已處於不穩定狀態 | ||||

| 2. 野溪流量突然增加(視覺) | 上游可能有豪雨 | ||||

| 3. 有異常的山鳴(聽覺) | 上游可能已發生崩塌或土石流 | ||||

| 4. 溪水流量急遽減少(視覺) | 上游野溪可能已被崩塌土石阻塞 | ||||

| 5. 溪水中帶有流木(視覺) | 上游可能發生山崩或河岸沖蝕 | ||||

| 6. 溪水異常混濁(視覺) | 上游可能發生山崩或河岸沖蝕 | ||||

| 7. 溪流中有石頭摩擦聲音(聽覺) | 因溪流流量增大 | ||||

| 8. 有腐植土臭味(嗅覺) | 上游可能發生樹倒或土壤腐植層散發臭味 | ||||

| 9. 有樹木裂開之聲音(聽覺) | 上游可能發生土石流,撞裂樹木之聲音 | ||||

| 10. 動物有異常行為(視覺) | 動物感官敏銳,可能已發生人類無法感受的大自然異常現象 | ||||

| 11. 感覺地表震動(觸覺) | 土石流滾動時造成之震動 | ||||

| 12. 上游有「Go」聲音(聽覺)及火光或像雷光的閃電 | 土石流流動時,巨石撞擊造成的現象 | ||||

| 幾小時前 | 一小時前 | 幾分鐘前 | 發生土石流 |

標示符號說明: 必定發生 發生可能性高 有發生可能 |

|

| 特性 | 土石流 | 挾砂水流 |

|---|---|---|

| 搬運方式 | 集體搬運 | 個別搬運 |

| 搬運力量 | 以土體為主 | 以水體為主 |

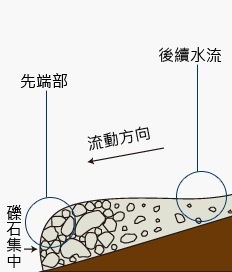

| 礫石分布 | 巨礫集中在前端 | 無明顯分布特徵 |

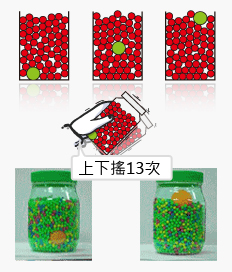

| 顆粒組成 | 粒徑組成寬廣,小至黏土、大至塊石巨礫 | 粒徑組成較均勻 |

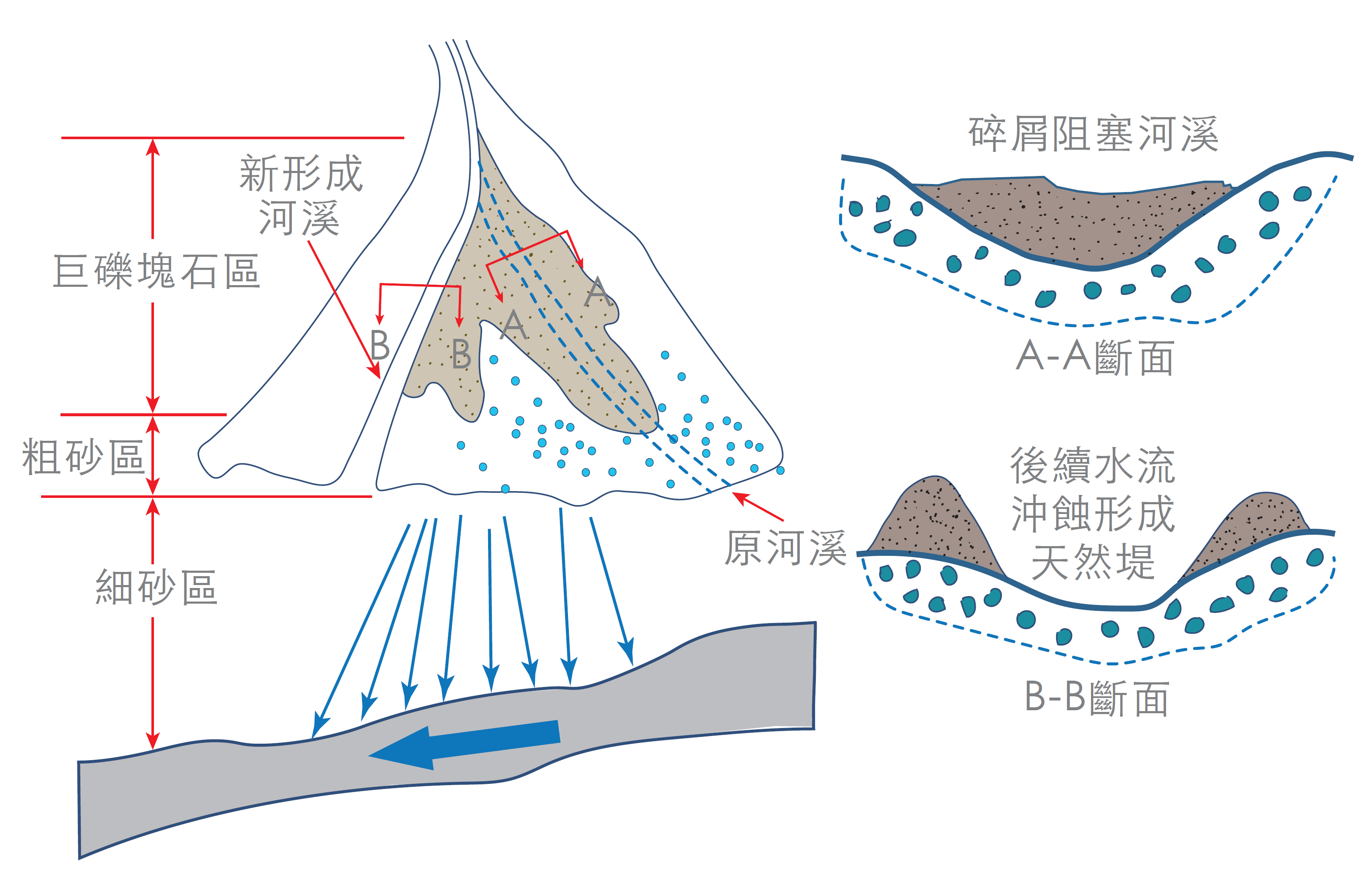

| 堆積性狀 | 整體堆積,粗顆粒堆積在前端 | 沿流動方向堆積,具分選性,粒顆粒分布於前端 |

| 泥砂含量 | 體積濃度約在0.28以上 | 體積濃度低 |

| 溪床沖刷型態 | 溪床及兩岸皆呈強烈沖刷,植生連根帶走 | 具有一般沖刷及局部沖刷特徵,仍有植生狀況 |

| 流體黏滯性 | 高 | 低 |

| 運動型態 | 具直進性,遇阻不繞流 | 依情況而定 |

| 分類指標 | 分類 | 參考文獻 |

|---|---|---|

| 土石流依地貌條件 | 溪流型土石流、坡面型土石流 | 水土保持手冊(2017) |

| 土石流依土砂料源 | 崩塌型土石流、潰壩(臨時壩)型土石流、溪床沖刷型土石流、地滑型土石流、混合型土石流 | 水土保持手冊(2017) |

| 土石流成因 | 自然土石流、人為土石流 | 詹錢登(2000) |

| 土石流崩塌範圍大小 | 大規模崩塌誘發型、源頭部崩塌誘發型、小規模崩塌誘發型、溪床堆積物流動型土石流 | 中筋氏(1977) |

| 土石流土砂提供(或運動)方式 | 滑動型、崩塌型、溝床侵蝕型、坡面侵蝕型土石流 | 周必凡(1980) |

| 土石流激發因素 | 暴雨型、融雪型、暴雨融雪型、地震型、火山爆發型土石流 | 池谷浩(1980) |

| 土石流發育階段 | 發展期、旺盛期、衰退期、停歇期土石流 | 陳光犧(1983) |

| 土石流促發因素 | 激發、觸發、誘發型土石流 | 呂儒仁(1988) |

| 土石流發生之地貌條件 | 河谷型、山坡型土石流 | 周必凡等(1991) |

| 土石流流動力學特徵 | 土力類、水力類土石流 | 周必凡(1991) |

| 土石流動力條件 | 水力、重力、動力土石流 | 吳建民(1991) |

| 土石流發生型態 | 邊坡崩塌流體化土石流、河谷天然堰塞壩潰決土石流、溪床堆積土石不穩定土石流 | Takahashi(1991) |

| 土石流依顆粒組成 | 礫石型土石流、泥流型土石流及土石流等三類 | 水土保持手冊(2017) |