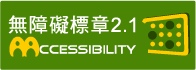

評估劃設流程

資訊蒐集

收集重大土石流災害事件或利用衛星影像辦識新生崩塌區。

地方政府及

本署提報

地方政府與農村水保署提報疑似高風險區或新生崩塌區。

現場勘查

派員至現場實地勘查,確認崩塌規模、地形及影響範圍。

辦理說明會

召開說明會向地方政府及相關單位說明評估結果與潛在風險。

辦理審查會

召開審查會,確認高風險區範圍與防災應變措施,完成正式評估。

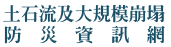

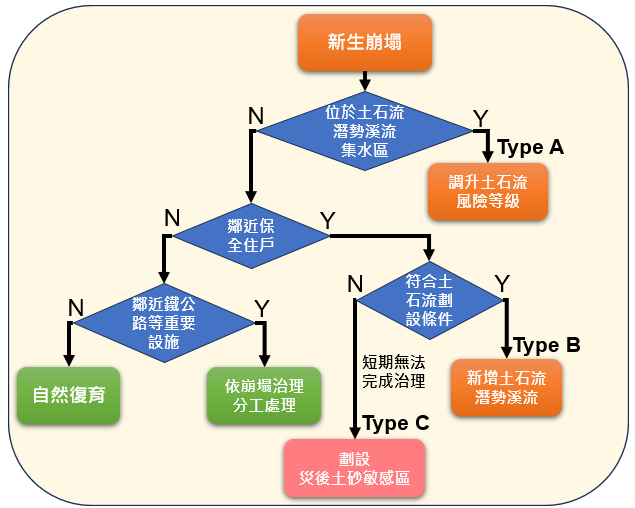

二次災害高風險區類型

將區域依鄰近保全住戶及土石流潛勢劃分為三種類型:

- Type A:位於既有土石流集水區

- Type B:屬野溪且非位於既有土石流集水區

- Type C:屬坡面且鄰近保全住戶之易致災區

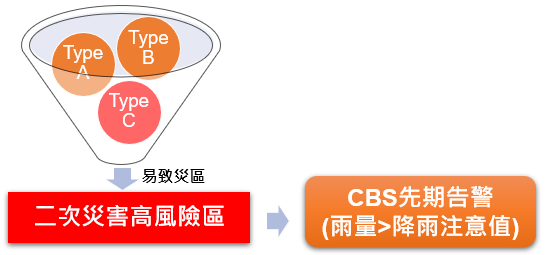

先期告警機制

| 降雨延時 | 注意值 (mm) |

|---|---|

| 1 小時 | 20 |

| 3 小時 | 40 |

| 24 小時 | 80 |

114年二次災害高風險區數量

二次災害高風險區處置措施

參考來源(正式上線刪除)

公版簡報P45-47